Palästina um die Jahrhundertwende - Die Glasdia-Sammlung Gustaf Dalmans in Jerusalem

-

-

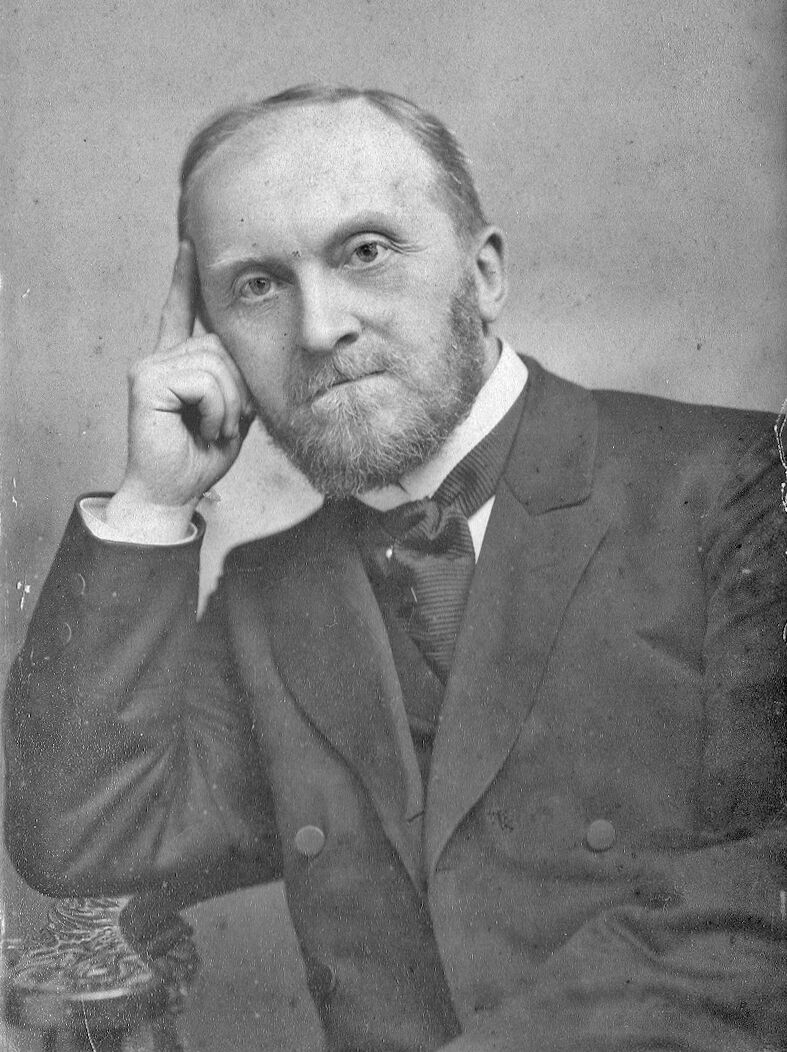

In den Schubladen des Museums des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI) in Jerusalem schlummerte jahrelang ein Schatz – rund 120 Glasdias aus der privaten Sammlung Gustaf Dalmans (1855-1941). -

Dalman war ein deutscher Theologe, der 1902 als erster Direktor des DEI nach Jerusalem kam und von Land und Leuten fasziniert war. Dabei beließ er es nicht beim Beobachten und Dokumentieren; Dalman schlief in Beduinenzelten, lernte in landestypischer Weise zu pflügen, zu weben und Brot zu backen. -

Sein Interesse am Heiligen Land hatte aber auch eine spirituelle Komponente. Die Tatsache, dass die Bibel in der südlichen Levante entstanden war und sich die darin beschriebenen Ereignisse dort abspielten, sah Dalman nicht als zufällig an, sondern als bewusste Entscheidung Gottes. Wenn die Theologie diesen Sachverhalt vernachlässige, würde sie ihrer Grundlage entzogen, so seine Überzeugung. -

Dalman bezog sein Forschungsinteresse auf topografische und geografische Aspekte ebenso wie auf die Altertümer von der prähistorischen bis zur arabischen Zeit sowie Sitten, Gebräuche und Arbeitsweisen der lokalen Bevölkerung und schließlich die Sprache. Er fasste diese verschiedenen Perspektiven zusammen und schuf mit der Palästinawissenschaft ein neues Forschungsfeld, das er als Hilfswissenschaft der Theologie verstand. -

Dalman erkannte den Nutzen einer umfangreichen Fotokollektion. Die Aufnahmen dienten weniger touristischen Zwecken, sondern waren rein wissenschaftlich zur Veranschaulichung gedacht. -

Entsprechend erinnerte Dalman die Teilnehmer der von ihm organisierten Lehrkurse daran: "Die photographische Camera soll Charakteristisches, aber nicht Kuriositäten oder gleichgültige Dinge aufnehmen. Früher war das Zeichnen eine gute Veranlassung zur Vertiefung in eine Landschaft. Jetzt muss dasselbe geleistet werden, indem man Formen, Farben und Leute der Natur still beobachtet und in das Notizbuch einträgt." -

Dalman war der Auffassung, wer die Bibel verstehen will, muss das Heilige Land in all seinen Facetten studieren. Diesem Ansatz folgend legte er verschiedenste Sammlungen an: von Steinen, Pflanzen, Hölzern, Tieren, Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens, Musikinstrumente, Münzen, Gewänder, einer archäologischen Sammlung bis hin zu einer umfangreichen Fotosammlung. -

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach befand sich Gustaf Dalman gerade in seinem jährlichen Heimaturlaub. Der Krieg machte seine Rückkehr nach Jerusalem vorerst unmöglich. Daher blieben seine umfangreichen Sammlungen – darunter auch die besagten Aufnahmen – vorerst im Heilige Land zurück. -

Erst 1921 konnte Dalman für einige Monate in sein geliebtes Jerusalem zurückkehren, um den Transport seiner Sammlungen nach Greifswald zu organisieren, wo er in der Zwischenzeit eine Professur angenommen hatte. So gelangten auch die Glasdias nach Deutschland. Ein Großteil der Fotos ging in der umfassenden Fotosammlung des Greifswalder Palästina-Instituts auf, das Dalman gegründet hatte (das heutige Gustaf-Dalman-Institut). -

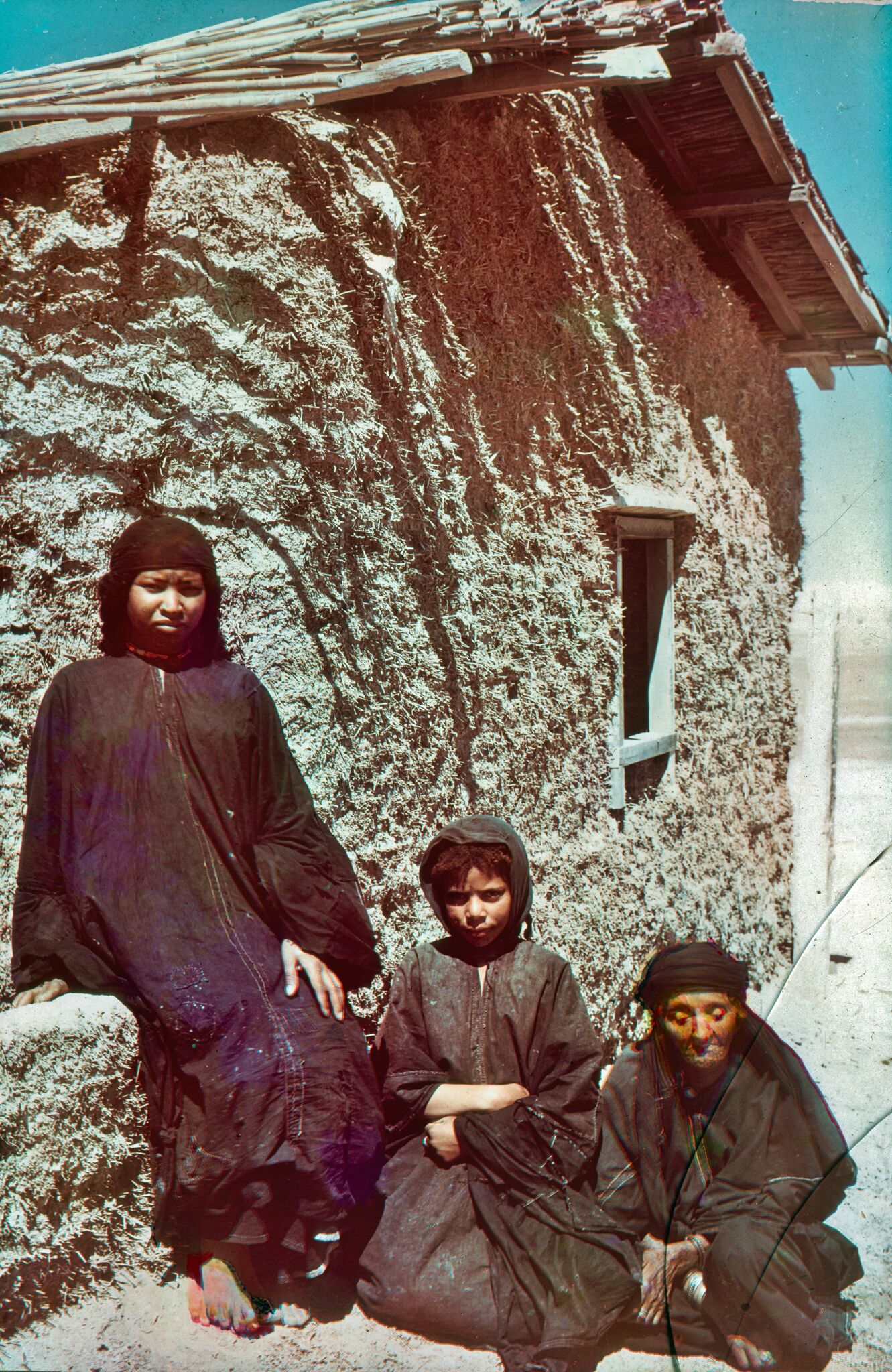

Bei den hier gezeigten Fotos handelt es sich um Glasprojektionsbilder aus der privaten Sammlung Dalmans. Sie sind wahrscheinlich in der Zeit zwischen der Jahrhundertwende bis in die 1930er Jahre entstanden. Die Motive reichen von Landschafts- und Architekturaufnahmen bis hin zu ethnologischen und botanischen Sujets. -

Das Fotostudio spezialisierte sich darauf, Glasdias einzufärben. Dabei deckte das Angebot ein weitreichendes Themenspektrum ab – vom Leben der Landbevölkerung über die Heuschreckenplage in Palästina und bis hin zum Ersten Weltkrieg. -

Einer der bekanntesten Fotografen des American Colony war der Schwede Eric Matson und seine amerikanische Frau Edith. Die beiden spezialisierten sich auf das Einfärben von Glasdias, die ursprünglich in schwarz-weiß aufgenommen wurden. Sie benutzten Ölfarben und sehr feine Pinsel, teilweise mit nur einem Haar, um die Glasdias in mühsamer Handarbeit zu kolorieren, sodass sie auch der Hitze eines Projektors widerstehen konnten. Die Einfärbung erfolgte auf Grundlage der Erinnerung oder Aufzeichnungen. -

Dennoch lässt die Qualität ihrer Arbeit den Betrachter oftmals glauben, dass es sich tatsächlich um Farbfotos handelt. Mit einem Projektor lassen sich diese Bilder äußerst kontrastreich darstellen – genau das Richtige für Gustaf Dalman, der bei seinen Vorlesungen stets auf die Anschaulichkeit großen Wert legte. -

Dalman erstand einen Teil dieser Dias bei Vesters & Co.-American Colony Store in Jerusalem. Das Fotogeschäft war bekannt für seine fortschrittliche Technologie, dem umfangreichen Themenbereich und den eng mit dem Land verwurzelten Fotografen. Über 50 Jahre dokumentierten die Fotografen des American Colony das Leben in Palästina und produzierten über 20.000 Glasnegative und Fotografien. -

Weitere Glasdias stammen von der Firma Uvachrom AG in München. Das Unternehmen war 1918 von Arthur Traube gegründet worden und stellte mit der Methode der Uvatypie farbige Diapositive und Farbabzüge her. Einige Aufnahmen sind zudem mit dem Autochromverfahren der Brüder Auguste und Louis Lumière entstanden.

https://qantara.de.//node/31339

Link

Alle Bildergalerien