Unklare Fronten

Wenn die Machthaber in Sanaa von den Aufständischen im Grenzgebiet zu Saudi-Arabien sprechen, dann klingt das, als kämpfe dort der Satan persönlich: mit Waffen versorgt aus dem Iran, auf einer Linie mit den Terroristen von Al-Qaida, verbündet mit den um Abspaltung ringenden Ex-Sozialisten im Südjemen – die schiitischen Rebellen erscheinen als eine unkalkulierbare Gefahr für Stabilität und Sicherheit im Süden der Arabischen Halbinsel.

Beweise für die aus ihrer Sicht teuflische Allianz bleibt die jemenitische Regierung allerdings schuldig. Sie versucht erst gar nicht, den angeblichen Schulterschluss von fundamentalistischen Sunniten, Schiiten und ehemaligen Sozialisten plausibel zu machen.

Strikte Nachrichtensperre

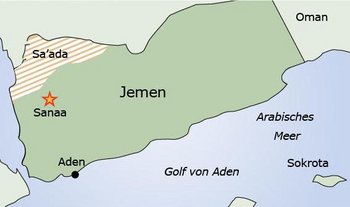

Über die Kämpfe, die vor fünf Jahren in der Provinz von Saada begannen, hat sie eine strikte Nachrichtensperre verhängt. Einheimische Journalisten, die mit Rebellenführern sprechen, landen im Gefängnis. Was genau Rebellen und Regierung im Nordjemen wollen, bleibt deshalb ziemlich undurchsichtig.

Unstrittig ist nur, dass die Wurzeln für den Konflikt tief in die Vergangenheit reichen. Vielleicht bis Anfang der 1980er Jahre, als Saudi-Arabien den salafistischen Gelehrten Scheich Muqbil bin Hadii al-Wadii zurück in seine jemenitische Heimat abschob: Startschuss für die salafistische Missionierung in der Provinz Saada.

Dort leben vor allem Zayditen, Angehörige einer schiitischen Minderheit, die ihren Stammbaum bis zum Propheten Mohammed zurückverfolgen – wie der Clan der Huthis.

Sie fühlen sich durch die fundamentalistischen Sunniten unterdrückt und von der Zentralmacht in Sanaa vernachlässigt. Latente Proteste gegen die wachsende Armut, die religiöse Konkurrenz und den pro-amerikanischen Kurs der Regierung eskalierten 2004 schließlich zu bewaffneten Kämpfen.

Präsident Ali Abdullah Saleh wirft den Rebellen vor, sie wollten die Republik abschaffen und wieder einen Imam an der Staatsspitze installieren, wie bis zur Revolution 1962, die die einstige Herrschaft der Zayditen beendete.

Schreckgespenst Iran

"Wir wollen lediglich freie Wahlen", hält Yahya al-Huthi dagegen. Der 50jährige gilt als der politische Kopf der Rebellen im Exil. Er lebt heute in Deutschland. Sein Bruder Abdulmalik befehligt die Kämpfe in den Bergen um Saada – mit Waffen aus dem Iran, behauptet der Präsident.

"Das ist Propaganda", sagt Huthi. "Saleh bringt den Iran ins Spiel, um im Ausland Ängste zu schüren. Das Regime setzt den Krieg fort, weil es damit ausländische Hilfe und Geld locker machen will."

Auch Gregory D. Johnsen, Nahost-Experte an der Princeton-Universität, hält das für einen "Versuch der jemenitischen Regierung, ihre heimischen Probleme in einen größeren Zusammenhang zu stellen". Das sei auch ein Schrei nach internationaler Aufmerksamkeit, schreibt der Jemen-Kenner in seinem Blog:

"Der Jemen hat Angst, dass er vernachlässigt und vergessen wird, so wie Pakistan und Afghanistan in den 1990er Jahren. Indem sie die Huthis mit Iran oder Al-Qaida in Verbindung bringt, verschafft sich die jemenitische Regierung mehr Raum, sie zu bekämpfen – sie kann sagen, dass sie sich gegen die schiitische Bedrohung wehrt oder oder dass sie Al-Qaida bekämpft."

Dabei ist der Krieg im Norden bei weitem nicht die einzige Front, an der die Regierung in Sanaa kämpft. Zwar ist es Staatschef Saleh in seiner 31jährigen Amtszeit so gut wie keinem anderen Herrscher in Sanaa gelungen, das Land zusammen zu halten, doch seine Macht bröckelt.

Gefahr der Spaltungen und des Terrors

Im ehemals sozialistischen Südjemen mehren sich die Stimmen, die wieder eine Abspaltung vom übermächtigen Norden fordern. Al-Qaida, die das Land lange nur als Rückzugsraum nutzte, hat Ausländer und westliche Einrichtungen nun offen zum Ziel erklärt. Und angesichts schwindender Ölvorräte und sinkender Exporte steht das verarmte Land wirtschaftlich vor dem Zusammenbruch.

Nahost-Experte Johnsen sieht die neue Offensive im Nordjemen deshalb auch als eine deutliche Botschaft an die Opposition in Aden: "Die jemenitische Regierung zeigt damit, dass sie bestimmte rote Linien gezogen hat. Statt direkt gegen den Süden vorzugehen, schickt sie ihm einen lauten und tödlichen Warnschuss vor den Bug."

Andere bezweifeln, ob dieser Warnschuss Wirkung zeigt. Denn trotz seiner geballten Militärmacht ist es Präsident Saleh bislang nicht gelungen, die Rebellen zu besiegen. "Der Krieg illustriert, wie die Regierung am Ende aufgeben muss. Denn die Rebellen kontrollieren ja bereits die Provinz Saada. Und die Regierung kann nichts gegen sie machen", sagt der Politikwissenschaftler Abdallah al-Faqih von der Universität Sanaa.

Luftangriffe, zerstörte Dörfer und zivile Opfer treiben den Rebellen immer neue Anhänger in die Arme. 150.000 Menschen sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf der Flucht, die vielen tausend Toten hat niemand gezählt.

Durch ein vor zwei Jahren von Katar vermitteltes Friedensabkommen gelang es nicht, das verlorene Vertrauen zwischen den Huthis und der Regierung wieder herzustellen. Jetzt fordern die Rebellen die Absetzung des Präsidenten. "Mit Saleh wird es keine Reformen geben", sagt Yahya al-Huthi. "Er muss weg." Erst dann sei ein politischer Neubeginn möglich.

Explosive Mischung

So vermengen sich Religion, Politik, Stammeswesen und soziale Proteste. Leidtragende sind die Zivilisten. Eine der wenigen Hilfsorganisationen, die trotz der Kämpfe versucht, Lebensmittel, Zelte und Medikamente zu verteilen, ist Islamic Relief. Es sei "äußerst schwer, hier noch zu arbeiten", sagt Landesdirektor Khalid al-Mulad, der für das UN-Welternährungsprogramm die Nahrungsmittel verteilt.

Längst werde nicht mehr nur in der Provinz Saada gekämpft, sondern auch in den angrenzenden drei Gouvernements. "Es gibt überall Flüchtlinge, viele haben keinen Zugang zu Wasser und Lebensmitteln." Es sei kaum noch möglich, zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden, sagt Mulad, und auch für die Helfer werde die Arbeit immer gefährlicher.

In einzelnen Stammesgebieten sei schon jetzt aus Sicherheitsgründen keinerlei Hilfe mehr möglich – die Obdachlosen und Vertriebenen bleiben ihrem Schicksal überlassen.

Ein Ende des Krieges ist nicht absehbar. Der Präsident bekräftigte in seiner Rede zum Tag der Revolution am 26. September, er werde nicht aufgeben – "auch wenn es fünf oder sechs Jahre dauert".

Und auch die Rebellen sind entschlossen, weiter zu kämpfen. "Unser Volk lässt sich nicht unterdrücken", sagt Huthi. Die Zayditen hätten sich 400 Jahre lang den Osmanen widersetzt und würden auch in diesem Konflikt "noch lange Widerstand leisten".

Deutschland, eines der wichtigsten Geberländer im Jemen, mache sich mitschuldig an dem Krieg, wenn es Saleh weiter mit Entwicklungshilfe unterstütze, sagt Huthi.

"Saleh benutzt die Hilfe, um sein eigenes Volk zu unterdrücken. Stellt die Entwicklungshilfe ein!" Das Geld dürfe erst wieder fließen, wenn der Jemen ein freier und demokratischer Rechtsstaat sei. "Und wenn es dort keinen Diktator mehr gibt."

Klaus Heymach

© Qantara.de 2009

Klaus Heymach arbeitete als freier Journalist im Jemen.

Susanne Sporrer, Klaus Heymach: Post Box Sanaa. Ein Jahr im Jemen, München: Malik (Piper) 2008, 248 S.