Persische Parabel der Heimatlosigkeit

Die Geschichte um Dariusch Aryana, der bei der Beschaffung seines neuen Ausweises ins Labyrinth einer übermächtigen Bürokratie gerät, ist zwar in Teheran Mitte der 1960er Jahre angesiedelt, sie könnte aber genauso gut überall dort spielen, wo Menschen unter Behördenwillkür, Amtsmissbrauch und Korruption leiden.

Die schlichte Tatsache, den Ausweis verloren zu haben und das Dokument von amtlicher Seite erneuern lassen zu müssen, wird für Aryana zu einem sich über Wochen hinziehenden Albtraum.

Dariusch Aryana lebt seit seiner Kindheit im Westen. Als Junge verließ er mit einem Onkel seine Heimat, den Iran, zog nach Amerika, studierte, arbeitete als Lehrer und bereiste Europa.

Lange Zeit lebte er in Paris, bis er eines Tages den Wunsch verspürte die alte Heimat wieder aufzusuchen. Er hat außer durch sporadische Kontakte mit Exil-Iranern keine Verbindung mit seinem Heimatland, es sind vor allem emotionale Gründe, Heimweh und eine unbestimmte Sehnsucht, die ihn zur Rückkehr veranlassen.

Fremde Heimat

Sehr schnell – schon nach drei Wochen – wird ihm jedoch klar, wie fremd ihm die Gesellschaft Teherans ist, und er beschließt frustriert wieder abzureisen. An dieser Stelle setzt der Roman ein.

Aryana blickt voller Ungeduld seinem erneuten Aufbruch entgegen – er braucht nur noch seinen neuen Ausweis, was, wie ihm die zuständigen Beamten versichern, eigentlich eine Kleinigkeit ist.

Doch diese vermeintliche Kleinigkeit erweist sich für Aryana als schier unlösbare Aufgabe. Man schickt ihn von Tür zu Tür, von einem Beamten zum nächsten und selbst nach Wochen quälender Warterei ist er noch keinen Schritt weiter.

Esfandiarys Roman, der im Iran entstand, wurde als Manuskript in einem Teheraner Postamt abgefangen und konfisziert, gelangte aber durch eine zweite Abschrift nach Amerika und erschien dort in den 1960er Jahren. Es ist Ilija Trojanows Verdienst, diesen Roman wiederentdeckt und in der von ihm herausgegebenen Reihe "Weltlese" den deutschen Lesern bekannt zu machen.

Heimatlosigkeit und Identitätsverlust

Wie Trojanow im Interview betont, stellt der Roman mehr dar als das kafkaeske Verwirrspiel eines Einzelnen, der sich in den finsteren Gängen einer dubiosen Behörde verliert.

Zentrales Thema des Romans ist vielmehr die Heimatlosigkeit, das für das 20. Jahrhundert für Millionen von Menschen typische Schicksal der Entwurzelung und der damit verbundene drohende Verlust der eigenen Identität. Auf dieser Tatsache baut Esfandiarys Geschichte auf, in der der heimatlose Aryana sich auf der Suche nach seinem Ausweis – seiner "Identitätskarte" – befindet.

Die einzelnen Stationen dieses Behörden-Marathons einerseits und die ebenso geschilderten gesellschaftlichen Konflikte, die Aryana während seines Aufenthalts erlebt, sind Gegenstand des Romans und machen den hohen Reiz dieser modernen Parabel aus.

Esfandiary schildert konkret und anschaulich die teilweise höchst befremdlichen Schwierigkeiten, die Aryana bei seinem Behördenantrag begegnen.

Freundlichkeit und Heuchelei

Augenfällig ist dabei, dass ihn niemand im Standesamt und auf der Polizeibehörde entmutigen will. Überall begegnet man ihm mit ausgesuchter Höflichkeit, behandelt ihn scheinbar zuvorkommend und spricht zu ihm in geradezu zeremonieller Unterwürfigkeit.

Dass ein Beamter von sich sagt, er sei "überwältigt, dass Sie (Aryana) sich herablassen mit mir zu reden", wirkt geradezu unglaublich, aber hinter solchen sich häufenden Freundlichkeitsfloskeln verbirgt sich ein Geist der Starre, den Aryana zu durchbrechen versucht.

Für den deutschen Leser sind die umständlichen Anredeformeln und Höflichkeitsbekundungen der Beteiligten befremdlich, sie zeigen aber sehr gekonnt, wie das die moderne Gesellschaft durchdringende veraltete System feudaler Unterdrückung auch in der Gegenwart des Romans funktioniert.

So stellt Aryana überall fest, dass hinter der scheinbaren Aufgeschlossenheit und Gastfreundlichkeit der iranischen Gesellschaft sich Heuchelei, Enge und Unfreiheit verbergen. Aryana, der dieses System der starren Konventionen durchschaut, eckt immer wieder durch seine Offenheit und Kritik an.

Unentwirrbares Knäuel widersprüchlicher Gefühle

Ob er Gedichte, die während eines Gartenfests zum Jubel der Anwesenden vorgetragen werden, als schwülstig und hohl entlarvt, ob er sich über unzuverlässige Beamte mokiert, die ihn versetzt haben, oder sich mit Offizieren streitet, denen er vorwirft, sie würden einem unfreien, korrupten und rückständigen Staat dienen - immer bleibt er ein Fremder im eigenen Land.

Selbst bei seinem alten Freund Kurosch findet er kein Verständnis. Obwohl ihm Kurosch anhand früherer Briefe nachweist, dass sich Aryana im Ausland stets nach der Heimat gesehnt und sich immer eine Rückkehr gewünscht habe, findet Aryana keine Lösung seines Identitätsproblems.

Seine Gefühle gegenüber dem Iran sind ein unentwirrbares Knäuel widersprüchlicher Gefühle, sein einziger klarer Wunsch bleibt das Bedürfnis nach Abreise.

Esfandiary gelingt es, das Schicksal des Heimatlosen Aryana in reale politische Vorgänge der Zeit einzubinden. Er greift Geschehnisse auf, die zu der damaligen Zeit zu bürgerkriegsartigen Zuständen zwischen Regierungstruppen und Anhängern der Nationalen Front um Mossadegh führten.

In diesem Umfeld bleibt Aryanas immer verzweifeltere Jagd nach dem benötigten Dokument packend bis zum Schluss, die einzelnen Stationen, an die er dabei verwiesen wird, werden immer grotesker und führen ihn schließlich bis in die höchsten Ränge der Politik.

Politik – "abstoßend wie die Bürokratie"

So wird ihm am Ende versprochen, er erhalte seinen Ausweis auf direkte Veranlassung des Kriegsministers – eine Hoffnung, an die sich Aryana klammert, obwohl er inzwischen eingesehen hat, dass er sich in eine "Politik verstrickt (hat), die nicht weniger widersinnig, nicht weniger mittelalterlich und ebenso abstoßend wie die Bürokratie ist."

Trotz gelegentlicher satirischer Elemente bleibt der Roman durchgängig realistisch. Es ist eine seiner stärksten Seiten, dass ihn bei aller Düsterheit ein grimmiger Humor durchzieht, in der sich der beißende Spott des Autors auf ein marodes gesellschaftliches und politisches System hintergründig entfaltet.

Volker Kaminski

© Qantara.de 2009

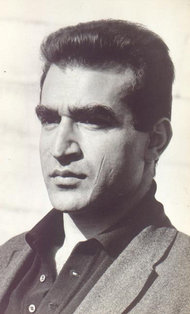

F. M. Esfandiary, später nannte er sich FM-2030, wurde in Brüssel geboren und wuchs u.a. in England, Iran, Afghanistan und Indien auf. 1948 nahm er als Fechter für den Iran an den Olympischen Spielen teil. Er war Mitglied der UN-Schlichtungskommission für Palästina, Schriftsteller, Dozent, Philosoph und Futurologe. Esfandiary starb 2000 in New York.

F. M. Esfandiary: Der letzte Ausweis, Frankfurt/M.: Büchergilde 2009, 240 S. (Weltlese – Lesereisen ins Unbekannte)