Die Verlockung der Despoten

Als US-Präsident Franklin D. Roosevelt zur amerikanischen Unterstützung des berüchtigten nicaraguanischen Despoten Anastasio Somoza befragt wurde, soll er geantwortet haben: "Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn". Ungeachtet dessen, ob dieses Bonmot nun wirklich so geäußert wurde oder nicht, fest steht, dass es den langjährigen Ansatz des Westens gegenüber großen Teilen der Welt – und die Strategie der US-Außenpolitik während des gesamten Kalten Kriegs – auf den Punkt bringt.

Allerdings scheint sich in letzter Zeit eine noch beunruhigendere Geisteshaltung breit zu machen. Politische Entscheidungsträger des Westens sind offenbar bereit, sich nicht nur für "ihren Hurensohn", sondern für jeden Hurensohn zu entscheiden, der, ungeachtet des dafür zu bezahlenden Preises, für Stabilität sorgen kann. Dabei handelt es sich um eine zwar verlockende, aber auch gefährliche Denkweise.

Die Erfahrung hätte die politischen Entscheidungsträger des Westens zu gegenteiligen Erkenntnissen führen sollen. Schließlich erwies sich der vorgeblich pragmatische Klientelismus des Kalten Krieges im Laufe der Zeit als alles andere als ideal. Tatsächlich führte er in vielen Fällen – beispielhaft erwähnt seien der Schah des Iran, Lon Nol aus Kambodscha, Chiles Augusto Pinochet und Mobutu Sese Seko aus der Demokratischen Republik Kongo – zu langfristiger Unsicherheit und Chaos.

Doch die Zeiten sind verzweifelt. Angesichts ihrer Unfähigkeit, Gewalt, Leiden und Chaos im Nahen und Mittleren Osten sowie Nordafrika einzudämmen – deren Konsequenzen in Europa zunehmend spürbar werden –, tappen die westlichen Entscheidungsträger erneut in die Falle des Kalten Kriegs. Ihnen geht es ausschließlich darum, jemanden – und mittlerweile praktisch irgendjemanden – zu finden, der für Ordnung sorgt.

Realismus oder Resignation?

Diese Verzweiflung tritt in Syrien vielleicht am stärksten zutage. Nachdem man jahrelang darauf beharrte, der syrische Präsident Baschar al-Assad wäre das Problem, weist nun eine wachsende Zahl westlicher Politiker und Strategen darauf hin, dass er vielmehr Teil der Lösung sein könnte – oder zumindest des Übergangs.

Im letzten Monat sprach Kanzlerin Angela Merkel von der Notwendigkeit, Assad in die Gespräche über Syriens Zukunft einzubeziehen. In ähnlicher Weise räumen mittlerweile sowohl US-Außenminister John Kerry als auch der britische Premierminister David Cameron Assad eine Rolle im Rahmen eines hypothetischen Übergangs ein. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy ging sogar soweit zu behaupten, dass sich die Welt im Kampf gegen den "Islamischen Staat" auf Assad "verlassen" müsste.

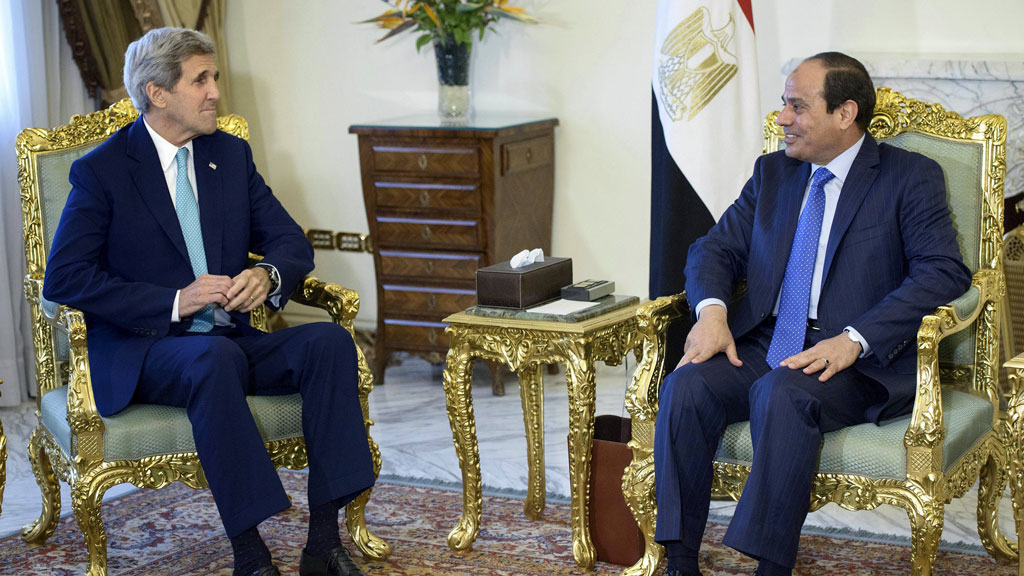

Ob dieser Sinneswandel nun aus Realismus oder Resignation erfolgte, in jedem Fall spiegelt sich darin der klare Wunsch nach Stabilität wider – ein Wunsch, der vor allem in Europa durch ein weiteres ordnungspolitisches schwarzes Loch in Libyen verstärkt wird. Und dieses Streben nach Stabilität veranlasste den Westen bereits, in Ägypten das Regime von Abdel Fattah al-Sisi – trotz seiner zweifelhaften Entstehung und der anhaltenden Repression – mit nur zartem Druck in Richtung Reformen zu unterstützen.

Angesichts von Anarchie ist dieser Eifer bei der Sicherung der Stabilität mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verständlich. Doch es ist eine gefährliche Vorgehensweise. Und im Grunde beruht sie auf einer falschen Gegensätzlichkeit zwischen Autokratie und Instabilität.

Natürlich haben autokratische Persönlichkeiten wie der russische Präsident Wladimir Putin ein starkes Interesse, diese Gegensätzlichkeit zu fördern. Der bulgarische Politik-Analytiker Ivan Krastev bemerkte kürzlich, dass Putin – ein langjähriger Verbündeter Assads – alles daran setzt, die Vorstellung zu verbreiten, wonach die Bestrebungen des Westens, gute Regierungsführung zu fördern, nur zu Unbeständigkeit führt.

"Statt Reformen herbeizuführen", so Putin in seiner jüngsten Rede vor der UN-Vollversammlung, "führten ausländische Interventionen zu…Gewalt, Armut und einer sozialen Katastrophe". Eine starke, von Assad geführte Regierung, so die Logik dahinter, hätte den gegenteiligen Effekt – ein Punkt, für den Russland nun in Syrien den Beweis zu erbringen versucht.

Eine Tyrannei ist nie wirklich stabil

Doch so zwingend diese Vorstellung auch wirken mag und so entnervt der Westen mittlerweile auch reagiert, in Wahrheit ist Tyrannei nie wirklich stabil – und schon gar nicht auf lange Sicht – wie sich im Laufe des Kalten Krieges und seiner blutigen Nachwirkungen deutlich zeigte. Der Wunsch nach menschlicher Würde und Respekt – die Grundpfeiler guter Regierungsführung – kann nicht unterdrückt werden, vor allem nicht in Zeiten, da die Menschen durch das Internet und andere mobile Technologien über beispiellosen Zugang zu Information verfügen.

Gute Regierungsführung ist daher der Schlüssel zu langfristiger Stabilität. Aber ebenso wie Stabilität kann gute Regierungsführung nicht von außen diktiert werden. Sie muss vielmehr organisch wachsen und über starke Wurzeln in der Gesellschaft verfügen.

Das heißt nicht, dass die westlichen Regierungen nichts tun können. Im Gegenteil: Indem sie helfen, auf lokaler und nationaler Ebene eine starke Zivilgesellschaft zu kultivieren, können externe Kräfte eine bedeutende Rolle bei der Schaffung eines soliden Fundaments für gute Regierungsführung in krisengeschüttelten Ländern spielen.

Das tunesische Quartett für den nationalen Dialog – jene Gruppe zivilgesellschaftlicher Organisationen, die aufgrund ihres "entschlossenen Beitrags" für die Demokratie nach der Revolution des Jahres 2011 den diesjährigen Friedensnobelpreis verliehen bekamen – hat gezeigt, wie wirksam eine starke Zivilgesellschaft bei der Unterstützung der Stabilität sein kann.

Um im Hinblick auf die Stabilisierung der unruhigsten Regionen von heute etwas zu bewirken, sollte sich die internationale Gemeinschaft daher ein Beispiel an Tunesien nehmen (und sich weiterhin engagieren, damit dieses Land seinen Weg in Richtung stabiler Demokratie weitergeht) anstatt auf Putins warnende Sprüche hinsichtlich Syrien und Libyen hereinzufallen.

Unglücklicherweise haben die politischen Entscheidungsträger des Westens wiederholt gezeigt, dass es ihnen an Geduld und Einsatzbereitschaft fehlt, um sich konsequent und ohne falschen Stolz für Gemeinschaften in krisengeschüttelten Ländern zu engagieren oder jene verlässliche, wachsende Unterstützung im Bereich guter Regierungsführung über einen längeren Zeitraum zur Verfügung zu stellen, um den Staatskollaps zu verhindern.

Angesichts ihrer kurzen Aufmerksamkeitsspannen und ihres zunehmenden Gefühls für die eigene Wichtigkeit, ziehen es westliche Entscheidungsträger vor, einfach einen Despoten zu installieren, der sich um diese Dinge kümmert. Man wird diesen Stolz überwinden müssen – zum Wohle aller.

Ana Palacio

© Project Syndicate 2015

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier

Ana Palacio war vom 9. Juli 2002 bis zum 16. April 2004 spanische Außenministerin der Aznar-Regierung. Sie ist heute Gastdozentin an der Georgetown University, Washington, D.C. und Mitglied des "World Economic Forum's Global Agenda Council".