Ein Stimme für Ägyptens Gefangene

Ein Effekt von Masseneinkerkerung ist, dass die Inhaftierten weitgehend zum Schweigen gebracht werden. Diesem Schweigen folgt oft eine allgemeine Amnesie, da die Gesellschaft diejenigen, die inhaftiert sind, vergisst.

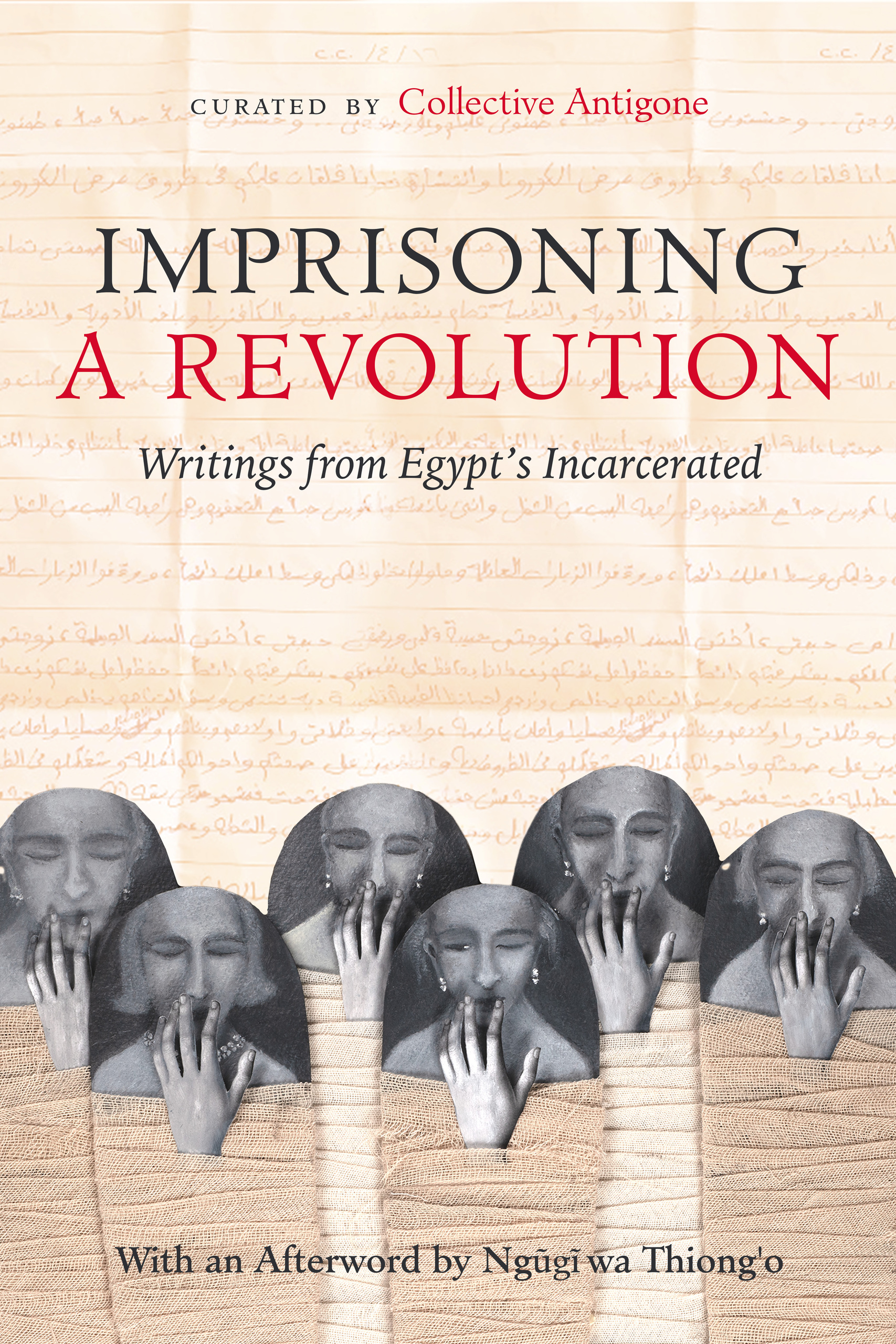

Um diese Amnesie zu bekämpfen, haben die Herausgeber*innen von „Imprisoning a Revolution: Writings from Egypt‘s Incarcerated“, die sich selbst Antigone-Kollektiv nennen, beschlossen, einen Raum zu schaffen für die Stimmen von mehr als hundert ägyptischen Gefangenen.

Zu Wort kommen Frauen und Männer, Kopt*innen, Muslim*innen und Konfessionslose, Islamist*innen und Linke sowie Gefangene ohne bestimmte politische Ansichten.

In der Einleitung prägen die Herausgeber*innen einen neuen Begriff zur Beschreibung der ägyptischen Regierung: „Carceralocracy“, ins Deutsche übertragbar als „Karzeralokratie“, was auf den Einsatz von Masseninhaftierung als wichtiges Mittel sozialer Kontrolle verweist.

Das ägyptische Volk werde bereits seit 1914, als die Briten das Kriegsrecht verhängten, von einer Karzeralokratie regiert, schreiben die Herausgeber*innen. Dies habe sich in der postkolonialen Zeit durch die „Notstandsgesetze“ fortgesetzt, die seit 1958 nahezu ununterbrochen in Kraft sind. Dennoch habe Ägypten seit (der Machtübernahme durch Abd el-Fattah al-Sisi) 2013 einen Anstieg an Verhaftungen erlebt „wie nie zuvor in seiner Geschichte“.

Revolutionäres Potpourri

Gerade erst wurde Alaa Abd El-Fattah, Ägyptens wohl prominentester Demokratieaktivist, erneut zu jahrelanger Haft verurteilt. Dennoch ist von ihm ein Buch mit wegweisenden Texten erschienen, in denen er die tragische Geschichte des Landes seit dem Arabischen Frühling analysiert. Jannis Hagmann hat das Buch für Qantara.de gelesen.

Die Idee für die Anthologie entstand im Gespräch mit Laila Soueif, der Mutter des inhaftierten Autors Alaa Abd El-Fattah. Soueif, die derzeit in Großbritannien im Hungerstreik ist, um gegen die Inhaftierung ihres Sohnes zu protestieren, sagte dem Antigone-Kollektiv, das Wichtigste sei, die erzwungene Amnesie anzufechten, die ägyptische Gefangene umgibt. Soueif drängte sie außerdem dazu, sich nicht nur für ihren Sohn einzusetzen, sondern für Gefangene in ganz Ägypten.

„Imprisoning a Revolution“ ist jedoch weder eine Reihe von Zeitzeugenberichten noch reine Zeugenliteratur. Vielmehr handelt es sich um eine Sammlung lebendiger, emotionaler Landschaftsbilder, die, wie die Herausgeber*innen schreiben, „eine Mikrogeschichte der zeitgenössischen ägyptischen Geschichte von unten zwischen 2011 und 2023 darstellen.“

Einige prominente Namen

Das Antigone-Kollektiv begann zunächst, Kunstwerke, Briefe und literarische Werke von Gefangenen aus einer Reihe von Quellen zusammenzutragen, darunter Angehörige der Gefangenen, das Nadeem-Zentrum gegen Gewalt und Folter, die Ägyptischen Initiative für Persönliche Rechte und Menschenrechtsanwälte. Die Zahl der gesammelten Briefe „ging schnell in die Tausende“, berichten die Herausgeber*innen per Mail E-Mail. Aus ihnen wählten sie etwa einhundert aus.

Entscheidend sei gewesen, dass sie eine Vielfalt an Standpunkten und Altersgruppen sowie eine Mischung aus Männern und Frauen zeigen wollten. „Innerhalb dieses Rahmens haben wir nach literarischer Qualität gesucht – nicht unbedingt nach Raffinesse oder Können“, schreiben sie per E-Mail, „sondern nach einem unmittelbaren Zugang zur Wahrheit über Inhaftierung in einem der schlimmsten Gefängnissysteme der Welt.“

Einige der Beiträge stammen von prominenten Autor*innen und Dichter*innen, die in ägyptischen Gefängnissen saßen: Alaa Abd el-Fattah, Ahmed Douma, Galal El-Behairy und Abdelrahman ElGendy. Andere kommen von Aktivist*innen, die in Menschenrechtskreisen bekannt sind, wie Sarah Hegazy, Sanaa Seif und Mahienour El-Massry. Manche, wie der als Shawkan bekannte Fotograf, erlangten erst nach ihrer Verhaftung Bekanntheit, aber viele sind völlig unbekannt. Einige bleiben auch anonym.

Die Stimmen der Namenlosen

In seinem Vorwort spricht der gefeierte Schriftsteller Ahmed Naji von der Bedeutung des Schreibens in Gefangenschaft – nicht nur für professionelle Autor*innen, sondern auch für andere. Naji wurde wegen „Verletzung des öffentlichen Anstands“ zu zwei Jahren Haft verurteilt, nachdem ein Auszug aus seinem Roman „Using Life“ bei einem Leser angeblich Herzprobleme verursacht hatte. Er saß zehn Monate in Haft.

Naji beschreibt, wie einer seiner Mitgefangenen – den er „Marcel Proust“ nennt – seine „verlorene Zeit“ dokumentierte. Proust war weder Schriftsteller noch politischer Gefangener, sondern ein Angestellter, der der Korruption beschuldigt wurde.

Er wurde freigesprochen, schreibt Naji, nachdem er vier Jahre hinter Gittern verbracht hatte. Bei seiner Entlassung entdeckte die Gefängnisverwaltung seine Tagebücher und stellte ihn vor die Wahl: sie zu verbrennen oder auf seine Entlassung zu verzichten.

Schließlich, so schreibt Naji, gab der Mann nach und sah die Flammen „seine verlorene Zeit verschlingen, Tränen liefen ihm über die Wange, auf seinem Weg in die Freiheit“. Die Memoiren dieses namenlosen Mannes überleben nur als Schatten – ein Text, der nicht mehr existiert, nur so, wie Naji ihn erinnert.

Die Texte der Anthologie umfassen verschiedene Formen. Ein bewegender Abschnitt, kuratiert von Mina Ibrahim, enthält die Arbeit eines namenlosen koptischen Gefangenen, der seinen Beitrag in den Rand einer Bibel schrieb.

Der anonyme Kopte wurde nach dem Maspero-Massaker im Oktober 2011 inhaftiert, unter Anschuldigung, „öffentliche Erregung und Unruhe“ verursacht zu haben. Obwohl er nur vier Monate im Gefängnis verbrachte, gelang es ihm nicht, sich wieder in seine Gemeinschaft zu integrieren, sodass er Ägypten 2017 verließ.

"Wie soll ich überleben in einer Gesellschaft, die auf Hass basiert?"

Im Jahr 2017 wurde Sarah Hegazy in Kairo verhaftet, weil sie auf einem Konzert die Regenbogenfahne zeigte, das Symbol für Homosexualität und Queerness. Nun hat sich die Aktivistin in Kanada das Leben genommen. Von Christopher Resch

Seine Gedanken hat der anonyme Autor neben Bibelverse geschrieben, von denen viele einen Bezug zum Gefängnis haben. Man stellt sich vor, wie dieser Mann in seiner Bibel blätterte und nach Stellen suchte, wo jemand eingesperrt ist — Jona ist im Wal oder Jesus im Hauptquartier des Gouverneurs.

Zu einem anderen Autor erhalten wir keinerlei Einführung. Er hat den grauenerregenden Text „Geräusche der Hinrichtungskammer vom Raum nebenan“ verfasst. Dieser Text, datiert auf den 4. September 2019, stammt aus den Archiven des Nadeem-Zentrums.

„Diejenigen, die in den Tod geführt werden, sind angsterfüllt, wenn sie die Tür des Galgenraums erreichen“, schreibt der ungenannte Häftling. „Sie eilen zur nächstgelegenen Tür – der meines Zimmers – und bitten darum, dem Tod zu entkommen. Durch das Loch in der Tür habe ich Schrecken gesehen, den ich nicht beschreiben kann.“

Geisterfotos vom Betrachter

Nicht alle Beiträge sind geschrieben. Mahmoud Mohamed Abd el-Aziz, der sich zu Yassin umbenannt hat, hat Kunstwerke beigesteuert, die er im Gefängnis gezeichnet und gemalt hat. Sie geben Auskunft, was es im Gefängnis gab, aber auch, was fehlte.

Ein Werk ist das Porträt einer Frau mit verdeckten Augen, in den Farben Blau, Gelb und Grün, weil er nur zwei Farbtuben hatte. Und weil er keine Pinsel hatte, malte Yassin mit den Fingern.

Eines von Yassins Tuscheporträts zeigt den Rücken eines alten Mannes, der die Uniform der Verwaltungshaft trägt. Auf seinem Rücken steht das Wort „Verhör“. Der seltsame, blockhafte Flur steht im Kontrast zu dem Mann, der unbeholfen auf einem Hocker sitzt, den Blick abgewendet, während in der Ferne eine Tür verlockend offensteht.

Der Sammelband enthält keine Fotos des jungen Fotojournalisten Mahmoud Abu Zeid, bekannt als Shawkan, der wegen seiner Berichterstattung über das Rabaa-Massaker am 14. August 2013 verhaftet wurde. Shawkan blieb bis März 2016 in Untersuchungshaft. Als er im Gerichtssaal erschien, hatte er keine Kamera, um die Ereignisse zu dokumentieren – stattdessen wurde er dokumentiert.

Aber Shawkan benutzte seine Hände, um die Form unsichtbarer Kameras darzustellen, und diese Fotos von ihm – auf denen er Geisterfotos vom Betrachter nimmt – gingen um die Welt. In der Anthologie sind vier der von Moustapha El-Shemy und Heba el-Khouly aufgenommenen Fotos abgedruckt, auf denen Shawkan darauf beharrt, die Welt einzurahmen, Bedeutung zu schaffen.

Dieses Reframing ist die Essenz einer vielfältigen, genreübergreifenden Anthologie, die es den Gefangenen gestattet, nicht nur zu sprechen, sondern auch die Bedingungen des Gesprächs zu bestimmen.

Wo Fake-News sich verbreiten, geht der Traum vom Fortschritt in die Brüche

Die Meinungsfreiheit steht in der arabischen Welt einer gesellschaftlichen Maschinerie gegenüber, die die Phantasie auf höchst effiziente Weise mundtot macht. Der ägyptische Autor und Romancier Khaled al-Khamissi beschreibt, auf welche Weise dies geschieht.

Gegen Karzeralokratie – weltweit

Sowohl in der Einleitung als auch im Vorwort von „Imprisoning a Revolution“ wird über die Masseninhaftierungen in Ägypten hinaus auch auf Ruanda, El Salvador, Kuba und die USA hingewiesen.

In der Einleitung beschreiben die Herausgeber*innen, wie das US-Gefängnissystem nach 1865 zu einem neuen Mittel der Kontrolle der schwarzen Bürger*innen des Landes wurde. In seinem Vorwort berichtet Naji über seine Erfahrungen als Juror eines Literaturpreises für US-Gefangene.

Dass der Sammelband – oder irgendetwas anderes – Druck auf Ägypten ausübt, sodass das Land in absehbarer Zeit seine Karzeralokratie beendet, würden sie nicht erwarten, schreiben die Herausgeber*innen per Mail.

Vielmehr sei es ihre Absicht, mit „Imprisoning a Revolution“ andere zu inspirieren, „den Kampf gegen massenhafte politische Inhaftierung fortzusetzen – nicht nur in Ägypten, sondern weltweit“.

„Der plötzliche revolutionäre Sturz des Assad-Regimes hat uns in Erinnerung gerufen”, schreiben sie, „dass sich das Blatt jederzeit wenden kann und dass lange zum Schweigen gebrachte Stimmen plötzlich frei sein können, ihre Wahrheit auszusprechen, zu weinen oder sogar zu schreien.“

Imprisoning a Revolution: Writings from Egypt's Incarcerated

Collective Antigone

University of California Press

Februar 2025

Dieser Text ist eine Übersetzung des englischen Originals. Übersetzung: Annalena Heber.

© Qantara.de