„Der Westen starb in Gaza“

Der US-maltesische Zeichner Joe Sacco ist mit seinen Werken „Palästina“ und „Gaza“ ein Pionier des „Comic-Journalismus“. In ihnen thematisierte er das Leben der Palästinenser:innen unter israelischer Besatzung. Auf Deutsch erschien „Palästina“ erstmals 2008. Angesichts der jüngsten Eskalation im Gazastreifen gewann sein Werk erneut an Aufmerksamkeit. Die Verlage Fantagraphics und Edition Moderne haben neue Auflagen von „Palästina“ veröffentlicht. Von Januar bis Juli 2024 schrieb Sacco eine regelmäßige Kolumne mit dem Titel „The War on Gaza“ für das The Comics Journal.

Qantara: Als Sie „Palästina“ in den frühen 1990er Jahren zeichneten, dachten Sie, es würde noch Jahrzehnte später relevant sein? Was beschert dem Werk eine so anhaltende Resonanz?

Joe Sacco: Nein, ich habe das nicht erwartet. Leider existiert heute noch vieles von dem, was ich in dem Buch festgehalten habe, und zwar in einer weit brutaleren Form: die Zerstörung von Wohnhäusern und Olivenbäumen, Landenteignungen, die Festnahme junger Palästinenser und die Angriffe der Siedler.

Die Gewalt hat dramatisch zugenommen. Das Ausmaß der Brutalität ist beinahe unbegreiflich und die Menschen sehen einen Widerhall der Vergangenheit in dem, was heute passiert. Geschichte ist hier wichtig, weil sie uns daran erinnert, dass diese Probleme nicht plötzlich mit dem Massaker am 7. Oktober 2023 entstanden. Ihre Wurzeln gehen zurück bis vor 1948. Mein Buch zeigt, in Teilen, wie greifbar die Spannung schon damals war.

Was sind Ihrer Meinung nach Vor- und Nachteile des Comic-Journalismus?

Die Schwäche liegt darin, dass es lange dauert, Comics zu zeichnen, wenn man es richtig macht. Die Produktion eines Comic-Buchs braucht Jahre. Der Vorteil ist, dass das Format Comic Leute anzieht. Wir reagieren intuitiv auf visuelle Medien wie Filme, Dokumentationen und Fotos. Comics sind also eine niedrigschwellige Art, Leser:innen zu interessieren.

Comics können außerdem wie ein Filter sein. Ich finde es schwer, Bilder von Gewalt anzusehen. Ich möchte keine Dokumentarfilme sehen, die extremen Schmerz oder Tod zeigen. Comics schaffen eine gewisse Distanz, weil sie gezeichnet sind. Das ermöglicht eine Darstellung von Gewalt, die in einem Dokumentarfilm über dieselben Ereignisse unerträglich wäre. Diese gewaltvollen Szenen zu zeichnen, fällt mir immer noch nicht leicht, und es ist auch nicht leicht, sie zu betrachten. Als Künstler muss man vorsichtig sein, es damit nicht zu übertreiben.

Besteht nicht auch das Risiko, dass dieses Medium Gewalt oder das Leiden fetischisiert?

Es ist Vorsicht geboten. Jedes Medium – Fotografie, Film, sogar Comics – kann Gewalt fetischisieren. Was sind zum Beispiel Superhelden-Comics letztlich anderes als eine Form von fetischisierter Gewalt? Diese Gefahr besteht in der Kunst immer, das bestreite ich nicht.

Sie erwähnten, dass es Sie Jahre kostet, ein Buch fertig zu stellen. Auf Social Media werden Geschichten dagegen unglaublich schnell produziert. Sehen Sie darin heute ein Problem, zumal Journalist:innen möglicherweise weniger Zeit damit verbringen, ihre Arbeit zu reflektieren?

Social Media ist ein sehr wichtiger Teil von Journalismus. Was wir heute aus dem Gazastreifen zu sehen bekommen – diese Bilder lassen sich nicht leugnen. Es sind reale Bilder von unermesslichem Schmerz und Leid. Wir sehen im Grunde die Vernichtung eines Volkes in Echtzeit.

Doch für ein echtes Verständnis, das über die emotionale Betroffenheit hinausgeht, müssen wir länger nachdenken und reflektieren. Journalistische Berichte müssen erklären, warum Dinge passieren und wie sie sich entwickeln. Während Social Media den Leuten hilft, zu sehen und zu verstehen, brauchen wir Journalist:innen und Historiker:innen für die Einordnung.

Ihre Arbeit konzentriert sich auf die palästinensische Erfahrung unter der Besatzung. Israelische Perspektiven kommen hingegen weniger vor. Gibt es einen Grund für diese Unausgewogenheit?

In den USA der späten 1980er Jahre gab es in den Medien keine palästinensischen Stimmen. Man hörte nur die israelische Perspektive und selbst heute ist diese weiterhin dominant. In den USA – und ich gehe davon aus, auch in Deutschland – wird versucht, jene Narrative zu unterdrücken, die der dominanten Perspektive widersprechen. Ich begann mich also für die Palästinenser:innen zu interessieren und dafür, was sie zu sagen haben.

Während ich aufwuchs, waren Palästinenser:innen für mich Terrorist:innen, diese Version der Geschichte kannte ich. Als ich das in Frage stellte und sah, dass etwas anderes vor sich ging, suchte ich aktiv nach palästinensischen Stimmen. Einfach, weil ich bis dahin nur Rechtfertigungen für das israelische Vorgehen gehört hatte.

Ich stimme zu, dass meine Arbeit subjektiv ist. Gleichzeitig halte ich meine journalistische Arbeit für ehrlich. Als ich nach Palästina ging und an den Büchern arbeitete, wollte ich den palästinensischen Stimmen Gehör verschaffen. Ich bin an meine Arbeit unter dem Gesichtspunkt herangegangen, dass den Palästinenser:innen historisch gesehen Unrecht widerfahren ist, und ich gebe auch nichts anderes vor.

Ich habe Journalismus studiert und den Anspruch, unvoreingenommen zu beobachten und korrekt zu berichten. Manchmal begegne ich Aussagen von Palästinenser:innen, die mich stören. Ich schreibe sie trotzdem auf, darin sehe ich meine journalistische Pflicht.

Gibt es denn „objektiven Journalismus“?

Wenn man beispielsweise über einen Autounfall berichtet, geht man wahrscheinlich zum Ort des Geschehens und gibt danach wieder, was der Fahrer, ein Zeuge und die Polizistin gesagt haben. Das ist objektive Berichterstattung, es werden die Berichte anderer wiedergegeben, ohne, dass man den Vorfall selbst bezeugen kann.

Doch als Menschen aus dem Westen – und zu denen zähle ich mich – kommen wir mit viel Ballast in den Nahen Osten, mit Vorurteilen über die Menschen und die Gesellschaft. Es ist wichtig, das anzuerkennen und die eigene Weltsicht zu reflektieren. Wenn du in die Region kommst und denkst, der Westen ist das Beste, dann kannst du nicht objektiv sein. Das passiert auch jetzt im Journalismus, wo der Tod von Palästinenser:innen oder Libanes:innen nur eine Statistik ist, aber wenn ein:e Amerikaner:in oder Israeli getötet wird, werden sie als individuelles menschliches Wesen gewürdigt.

Was sind die größten Schwächen der westlichen Berichterstattung?

Für mich ist Journalismus eine Berufung, wie das Priestertum, mit einem tiefgreifenden Gefühl von Sinnhaftigkeit. Du musst es wirklich fühlen und die Bedeutung verstehen. Heute sind jedoch viele Journalist:innen opportunistisch unterwegs und auf ihre Karriere fokussiert, oft sind sie vielen Dingen gegenüber ignorant. Wenn sie ein Mikrofon vor sich haben, bleiben sie eher bei der dominanten Erzählung der Dinge. Über die Jahre habe ich begonnen zu unterscheiden: zwischen Berichterstattung, die immer mit eigenen Erfahrungen verbunden ist, und dem, was oft Journalismus genannt wird. Die meisten Journalist:innen heute verlassen ihr Studio nie. Als ich meine Karriere begann, war Journalismus für mich ein nobler Beruf, aber meine Perspektive darauf hat sich verändert.

Die Alternative, die ich zusammen mit anderen unabhängigen Stimmen schaffen möchte, ist eine Kritik an der derzeitigen, unverhohlen rücksichtslosen und üblen Situation. Wir als Journalist:innen sollen zu einer demokratischen Gesellschaft beitragen, das ist aber nicht möglich, wenn man sich einfach dem anschließt, was die Exekutive oder die herrschenden Kräfte von einem hören wollen.

In Ihrer Arbeit greifen Sie oft auf „Oral History“, also mündliche Geschichten als historische Quelle, zurück. In Ihrem Band „Gaza“ erforschen Sie das Massaker von 1956 aus der Perspektive derer, die es miterlebt haben. Warum beziehen Sie mündliche Überlieferungen mit ein, insbesondere bei Ereignissen, die Jahrzehnte zurückliegen? Sie selbst haben in der Vergangenheit schon Bedenken geäußert, wenn sich Erzählungen widersprechen.

Das Problem mit den Erinnerungen lässt sich nicht leugnen. In „Gaza“ habe ich die Geschichten älterer Leute gesammelt und in den Details haben sich ihre Berichte manchmal widersprochen. Ich habe mich dann gefragt, ob ich die Abweichungen angleichen sollte, aber mündliche Zeugnisse erfassen nun einmal subjektive Erinnerungen – und teilweise passen diese nicht zusammen. Es war mir wichtiger, die Widersprüche stehenzulassen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass es im Detail zwar Unterschiede in den Erzählungen gibt, aber fast alle Berichte vom selben Ablauf der Dinge erzählen. Gewalt bleibt im Gedächtnis.

Ein Beispiel: In „Gaza“ erzählten alle, die ich interviewt habe, dass sie zur Schule gerannt seien. Sie erinnern sich, dass sie am Tor geschlagen wurden – einen Schlag auf den Kopf vergisst man sein Leben nicht mehr. Durch die Geschichten ziehen sich gleichbleibende Muster. Während es wichtig ist, die Problematik der Abweichungen anzusprechen, muss ich auch zeigen, dass eine Sammlung mündlicher Zeugnisse eine unbestreitbare Erzählung offenbaren kann.

Ich habe darüber hinaus nach historischen Quellen gesucht, die mir bei meiner Arbeit helfen können. Doch auch sie haben ihre Probleme: Viele dieser Dokumente sind in Archiven vergraben oder versteckt, manchmal gibt es auch gar keine. In anderen Fällen sind die Dokumente schon mit Blick auf die Zukunft geschrieben worden, was die Interpretation komplizierter macht. Anders gesagt: Keine Recherche ist perfekt.

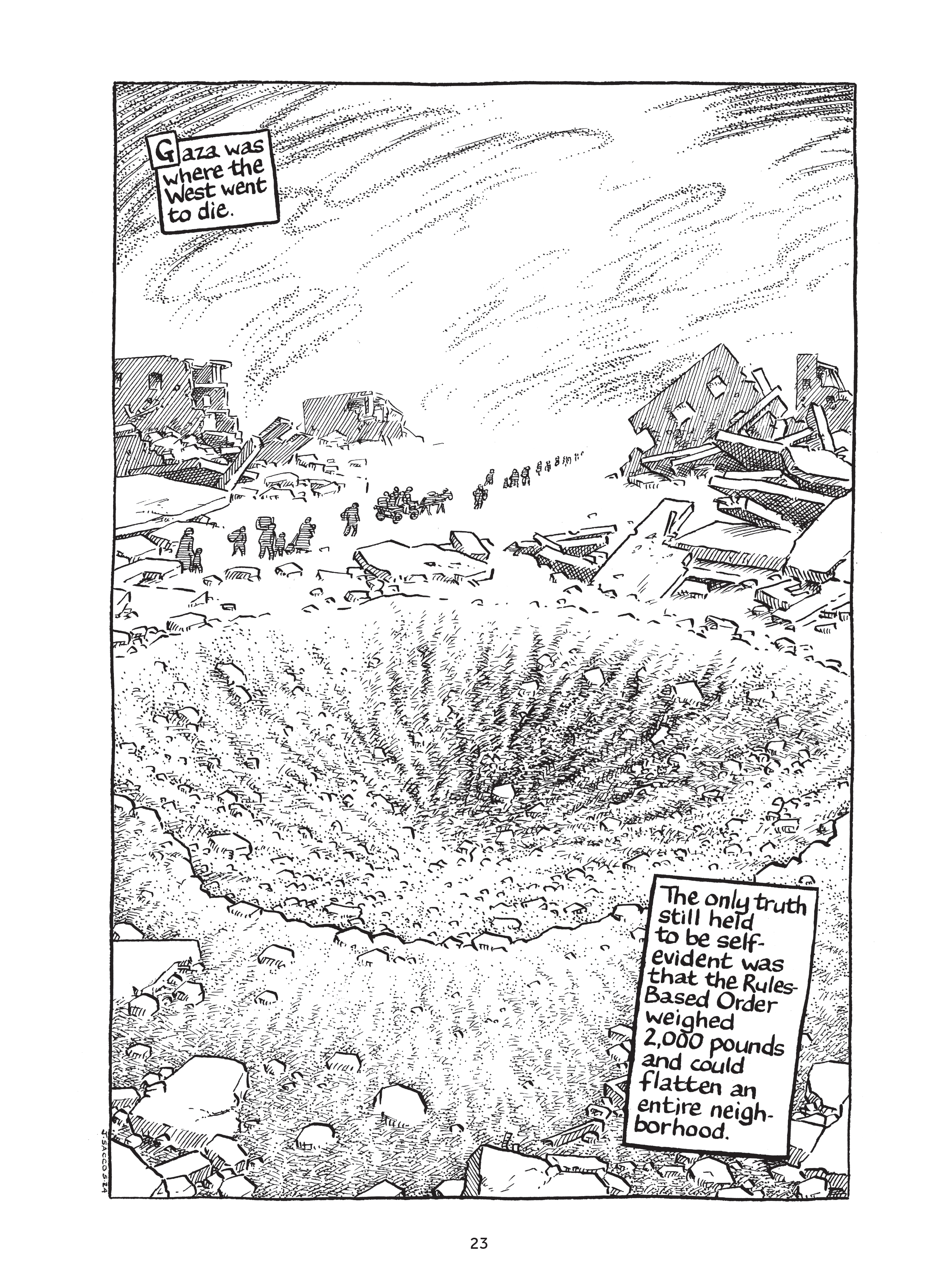

Sie haben dieses Jahr eine Kolumne geschrieben, mit dem Titel „Der Krieg gegen Gaza“, indem Sie Ihre Gedanken zum anhaltenden Krieg illustrierten. In einer Ausgabe sagen Sie: „Der Westen starb in Gaza“. Was meinen Sie damit?

Der Westen hat keine moralische Glaubwürdigkeit mehr. Die ganzen großen Worte über Menschenrechte, internationales Recht und die regelbasierte Ordnung – das ist alles Mist. Wer jetzt noch nicht sieht, dass das alles leere Worte sind, der hat nicht dieselben Bilder vor Augen wie ich. Der Westen hat heute keine moralische Autorität mehr und kann das auch nicht für sich beanspruchen.

Das Projekt der Aufklärung hatte viele gute Seiten, aber es transportierte auch eine Menge Rassismus. Wenn man Denker der Aufklärung liest, wird deutlich, dass viele der liberalen Werte ausschließlich für Nordeuropäer:innen gedacht waren. Sie kategorisierten Menschen und wandten die Werte andernorts nicht an. Bei Kant und auch anderen Denkern mit wichtigen Ideen geht es am Ende immer um das „Wir“.

Inwiefern unterscheidet sich die Erfahrung, jetzt diesen Krieg zu kommentieren, von Ihren früheren Projekten?

Es ist komplett anders. Ich wäre viel lieber als Reporter in Gaza, aber das ist für ausländische Journalist:innen im Moment nicht möglich. Lokale Journalist:innen arbeiten unter extremen Bedingungen. Dutzende wurden bereits getötet. Ich habe unendliche Bewunderung für palästinensische Journalist:innen, kann aber selbst nicht dort sein.

Ich war zuerst entsetzt über das Ausmaß des 7. Oktobers und wusste, dass die Reaktion Israels brutal sein würde. Aber es kam noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich konnte die Brutalität nicht begreifen. Es dauerte eine Weile, bis meine Gedanken Gestalt annahmen. Ein Freund, Abed, schrieb mir aus Khan Younis. Er sagte: „Bitte erhebe deine Stimme“. Da wurde mir klar, dass ich etwas tun muss. Normalerweise vermeide ich Meinungstexte, aber in diesem Fall war es meine einzige Option. Da ich keine simple Polemik schreiben wollte, habe ich mich für Satire entschieden und meinen Standpunkt mit bitterem Humor untermauert.

Ist Ihr Freund Abed derselbe, der auch in „Gaza“ vorkommt und der Sie damals vor Ort geführt hat?

Genau. Abed war nach Beginn des Krieges noch für zwei Monate in Khan Younis, dann gelang ihm die Flucht und jetzt ist er in Kairo. Lokale Guides sind für meine Arbeit unverzichtbar. Ich könnte nicht so arbeiten, ohne dass mich jemand in der Gegend vorstellt, für mich übersetzt, Dinge organisiert und mir klar macht, wie der Hase läuft. Eine solche Unterstützung ist entscheidend für die meisten Journalist:innen. Auch wenn es oft so aussieht, als seien sie allein unterwegs, sind sie normalerweise in Begleitung.

Werden Sie nach der letzten Ausgabe Ihrer Kolumne im Juli auch weiter über den Gazakrieg schreiben und zeichnen?

Ja, aber ich bin noch dabei, herauszufinden, wie. Es sind Dinge in Arbeit. Ehrlich gesagt würde ich gerne wieder witzige Arbeit machen, die nichts mit Krieg zu tun hat. Doch wie Abed sagte: Ich muss meine Stimme erheben. Sie ist das Einzige, was ich momentan habe.

Dieser Text ist eine bearbeitete Übersetzung des englischen Originals. Übersetzt aus dem Englischen von Clara Taxis.

© Qantara.de