Leiden und Leidenschaft

"Passion" heißt der Schlüsselbegriff Ihrer beiden neuen Werke über französische Muslime und über die Vorgänge in der arabischen Welt. Was verstehen Sie darunter?

Gilles Kepel: Der Ausdruck ist bewusst mehrdeutig. Er meint die Leidenschaft für Frankreich, aber auch das Leiden von Frankreich; ein Land, das in einer tiefen Identitätskrise steckt, so wie ganz Europa. In Frankreich ist dies aber besonders ausgeprägt, weil der Gründungsmythos der Republik auf dem Prinzip der Trennung von Kirche und Staat beruht. Frankreich hat im Gegensatz zu den meisten seiner Nachbarländer immer darauf beharrt, die Religion auf den Privatbereich zu beschränken. Nun sprengt aber die Forderung nach einer spezifisch islamischen Identität, wie sie heute von gewissen Exponenten vorgebracht wird, diesen Rahmen.

In "Passion française" schreiben Sie, in Frankreich geschehe etwas Neues, noch nie Dagewesenes…

Kepel: Zum ersten Mal engagieren sich Menschen mit maghrebinischen Wurzeln in der Politik. Um die Tragweite dieses Ereignisses zu verstehen, müssen wir bis ins Jahr 1983 zurückgehen. Damals fand der große Marsch für Gleichheit und gegen Ausgrenzung statt. Vor allem algerischstämmige "Beurs", wie sie sich damals noch nannten, zogen von Marseille bis in den äußersten Norden des Landes, nach Roubaix und anschließend nach Paris, wo sie Präsident Mitterrand ihre Beschwerden präsentierten. Politisch löste der "Marsch der Beurs" allerdings nur wenig aus, da er von Mitterrand vereinnahmt wurde. In der Folge engagierten sich junge Menschen mit maghrebinischen Wurzeln vor allem in Vereinen und religiösen Netzwerken oder verfielen der Drogensucht.

Es dauerte bis zu den Aufständen im Jahr 2005, bis es den jungen Franzosen mit maghrebinischen Wurzeln gelang, in der Politik Fuß zu fassen. Was ist Ihr Eindruck?

Kepel: Ja, genau. Erst diese Aufstände in den "Cités" führten zu einer echten Politisierung: Junge Maghreb-Franzosen trugen sich zum ersten Mal auf Wahllisten ein. Bei den Gemeindewahlen von 2008 wurden in der Folge erstmals Abgeordnete mit maghrebinischen Wurzeln gewählt. Und 2012 beteiligten sich solche Kandidaten erstmals an den Wahlen ins nationale Parlament. Diese Kandidaten haben wir mit einem Team von Forschern des Institut Montaigne ausführlich befragt.

Worauf zielte diese Untersuchung?

Kepel: Unser Hauptanliegen war es, herauszufinden, wie diese Kandidatinnen und Kandidaten denken. Für das Buch haben wir uns dabei auf 70 Personen aus den drei Städten Marseille, Roubaix und Tourcoing konzentriert. Es handelt sich um Städte mit hoher Arbeitslosigkeit und mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil. Die Resultate haben uns selber erstaunt: so etwa, wie in diesen Quartieren Fragen in Zusammenhang mit der Identität, der sozialen Ausgrenzung und der Laizität behandelt werden.

Erstaunlich ist etwa der Umstand, dass Nachkommen ehemaliger algerischer FLN-Kämpfer heute als Abgeordnete für die französische Republik kandidieren.

Kepel: Ja, das stimmt. In Marseille erklärten mir Kandidatinnen, dass sie von Familien von algerischen Freiheitskämpfern, von Mudschaheddin, abstammten und dass ihre Mütter einst Geld gesammelt hätten, um den Kampf gegen Frankreich zu finanzieren. Sie empfinden dies nicht als Widerspruch.

Eher irritierend ist, dass ein kleiner Teil der Muslime sogar Kandidaten des "Front National" gewählt hat. Wie ist dies zu erklären?

Kepel: Alles weist darauf hin, dass anlässlich der Diskussionen über die Homo-Ehe eine Barriere gefallen ist zwischen der extremen Rechten und einer bestimmten Anzahl von jungen Menschen mit maghrebinischen Wurzeln. Das ist erstaunlich, weil Marine Le Pen ständig vom Kampf gegen die Islamisierung Frankreichs spricht. Ich habe den Eindruck, dass die Ausgrenzung etwas ist, worunter sowohl junge autochthone Franzosen wie auch junge Menschen mit Migrationshintergrund leiden.

Die zunehmende politische Partizipation junger Menschen mit Migrationshintergrund ist aber insgesamt sicherlich positiv zu bewerten?

Kepel: Auf jeden Fall. Es ist immer gut, wenn soziale Konflikte auf diesem Weg angegangen werden, auf dem Weg der Demokratie, und nicht mit Gewalt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die grundlegenden Regeln – so etwa der "laizistische Pakt der Republik" – weiterhin respektiert werden oder ob die neuen Akteure diese Regeln längerfristig ändern möchten. Das ist zurzeit offen.

Sie beschreiben in Ihrem Buch auch Vorgänge, die in einem gewissen Sinn gegenläufig sind: die massive Zunahme von "Halal"-Metzgereien, von Moscheen und ganzkörperverschleierten Frauen in den entsprechenden Quartieren und Vorstädten.

Kepel: Richtig. In den vergangenen paar Jahren lassen sich in den "Cités" eine markante Zunahme von islamischen Markierungs- und Identifikationszeichen sowie eine Zunahme von kommunitaristischen Forderungen feststellen. Das ist neu.

Sind dies zwei völlig verschiedene Handlungsoptionen für junge Banlieue-Bewohner?

Kepel: Das sind in der Tat parallel verlaufende Phänomene. Manchmal überschneiden sie sich aber auch. Ich habe Kandidatinnen getroffen, die sich politisch engagieren, gleichzeitig aber sehr religiös sind.

Es sind offenbar vor allem Salafisten, die ihre Präsenz in den Vorstädten in den vergangenen Jahren massiv verstärkt haben.

Kepel: Richtig. Die Salafisten sind bis jetzt zahlenmäßig zwar eine kleine Minderheit, aber sie setzen Standards, vor allem im Internet. Sie drücken unmissverständlich einen Bruch mit den Werten der französischen Gesellschaft aus und fordern den gänzlichen Rückzug aus dem öffentlichen Leben westlicher Staaten. Doch sie verhalten sich oft inkonsequent: So habe ich immer wieder Salafisten kennengelernt, welche etwa Sozialwohnungen beanspruchten. Sehr beunruhigend scheint mir aber der Umstand, dass ein Teil der saudisch-salafistischen Imame ihre Anhänger zum Dschihad in Syrien mobilisiert hat. Diese Imame haben nicht nur zur Ausrottung aller "Ungläubigen" in Syrien aufgerufen, sondern auch zur Zerstörung des "gottlosen Frankreich". Die Rückkehr dieser Dschihadisten aus Syrien dürfte große Probleme bereiten.

Kommen wir zu Ihrem zweiten Buch, "Passion arabe", das Sie vor rund einem Jahr veröffentlicht haben. Es handelt sich um eine Art Reisejournal aus allen Ländern, die nach 2011 von Aufständen und Revolutionen erschüttert wurden. Sie wollen die beiden Bücher als "Diptychon", als zusammengehörig verstanden sehen. Weshalb? Worin besteht der enge Zusammenhang zwischen beiden Themenfeldern?

Kepel: Die gegenseitige Durchdringung und Abhängigkeit zwischen Westeuropa und dem Süd- beziehungsweise Ostrand des Mittelmeers ist mittlerweile sehr stark geworden. Wir sehen dies exemplarisch im Fall der Dschihadisten. Aber auch der Kampf um Einfluss zwischen Saudi-Arabien und Qatar wirkt sich bis in die französischen Vorstädte aus, wo er sich als "Krieg" zwischen Salafisten und Muslimbrüdern um das Geschäft mit "Halal"-Lebensmitteln bemerkbar macht.

Aber ist die konkrete Lage in Europa und in den Maghrebstaaten nicht sehr unterschiedlich?

Kepel: Doch, natürlich. Allerdings lässt sich gerade in Tunesien beobachten, wo eine bikulturelle, arabisch-französische Mittelschicht existiert, dass der Aufbau von demokratischen Institutionen relativ am besten vonstatten geht. Dies ganz im Gegensatz zu den Katastrophen in den anderen arabischen Ländern, in denen Aufstände stattgefunden haben. Gleichzeitig ist der Wunsch nach Demokratie und Freiheit sehr stark zu spüren.

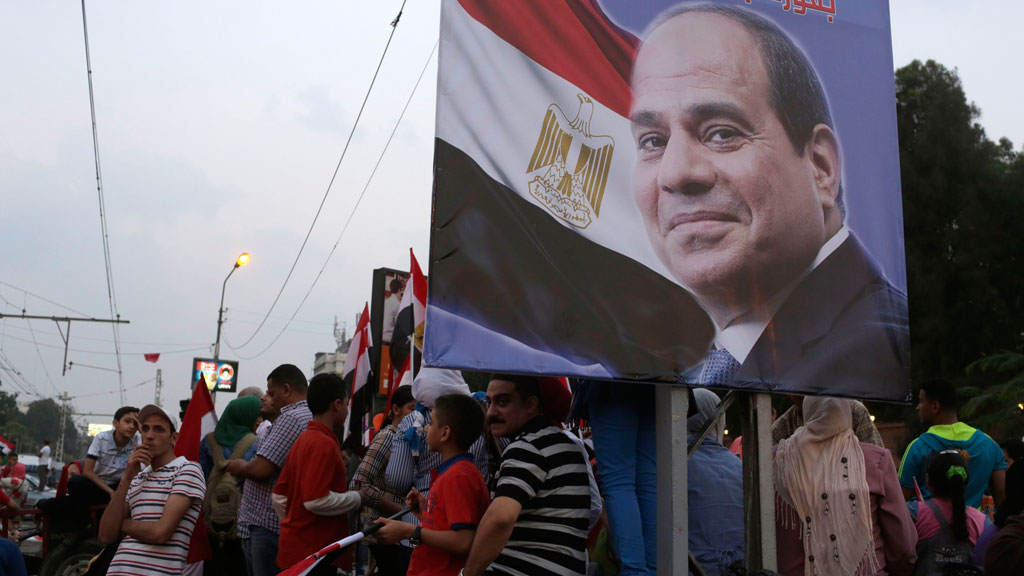

Nach den bisherigen Erfahrungen des "Arabischen Frühlings" äußern manche Beobachter Zweifel an der Demokratiefähigkeit dieser Gesellschaften. So scheint der starke, autoritäre, rücksichtslose Herrscher gegenwärtig wieder sehr geschätzt. Wie interpretieren Sie dieses Phänomen? Behindern diese alten Reflexe einen tiefgreifenden Wandel der arabischen Gesellschaften?

Kepel: Man kann in den arabischen Ländern eine Art allgemeine "Putinisierung" feststellen. Als ich kürzlich in Ägypten war, stellte ich starke Ressentiments gegenüber dem Westen fest, der stets als Lehrmeister auftritt. Sinngemäß wurde mir gesagt, wir Europäer hätten nicht gemerkt, dass Ägypten die "Drecksarbeit" übernommen habe, die Muslimbrüder unschädlich zu machen, und dass dies auch in unserem Sinn sei. Statt ihnen dafür zu danken, würden wir ihnen vorwerfen, sie seien undemokratisch.

Was folgern Sie daraus?

Kepel: Wir befinden uns in einer Situation, in der sich der Wunsch nach einer revolutionären Veränderung politisch nur erfüllen kann, wenn zuvor eine soziale Veränderung stattgefunden hat. Nun besteht aber der Unterschied zwischen der iranischen Revolution und den arabischen Aufständen gerade darin, dass es in der arabischen Welt keine wirkliche Änderung bei der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, des Besitzes und des Kapitals gegeben hat.

Hinsichtlich der theoretischen Aufarbeitung der arabischen Aufstände sind Sie äußerst vorsichtig…

Kepel: So ist es. Aus diesem Grund habe ich in "Passion arabe" die Form eines Reisejournals gewählt. Gewisse Autoren haben sofort Bücher produziert, die schon kurz darauf durch die Ereignisse widerlegt worden sind. Man sollte zurzeit noch keine Theorien entwickeln, sondern vielmehr versuchen, die Vorgänge zu begreifen und sie in ihren gesellschaftlichen und historischen Kontext zu stellen. Genau dies habe ich zu tun versucht. Ich interpretiere die Vorgänge auf der Grundlage meiner über 30-jährigen Erfahrung in der Region.

Hat Europa vielleicht einen allzu romantischen Blick auf die arabischen Aufstände geworfen?

Kepel: Ja. Viele Menschen in Europa haben mit dem Arabischen Frühling vollkommen unrealistische Erwartungen verbunden. Dann kam die große Ernüchterung. Das scheint mir alles viel zu schematisch. Es geht um den Wunsch nach Demokratie in Ländern, in denen das Lebensniveau sehr niedrig und die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums sehr ungleich ist, wo die Justiz ein sehr schwaches Fundament stellt und Willkür dominiert. Dennoch glaube ich, dass eine Entwicklung in Gang gekommen ist.

Das Interview führte Beat Stauffer.

© Qantara.de 2014

Gilles Kepel: "Passion française. Les voix des cites", Collection Témoins, Gallimard 2014

Gilles Kepel: “Passion arabe. Journal”, 2011–2013, Collection Témoins, Gallimard 2013

Redaktion: Arian Fariborz/Qantara.de